Реконструкция с дерзновением

Текст: Ирина Бембель

Святитель Иоанн Златоуст

Святитель Феофан Затворник.

Каменная церковь во имя Животворящей Троицы с приделами во имя святителя Николая и св. мученицы Ирины была построена на месте прежней деревянной в 1737 г. по заказу графа П.И. Мусина-Пушкина (архитектор неизвестен). В 1773 г. она была значительно перестроена. В 1820 году появилась колокольня, также в XIХ веке возникла каменная ограда с угловыми башнями.

В 1930-е годы храм был закрыт, а его настоятель Михаил Марков репрессирован (скончался в 1937 г. в Мариинском лагере НКВД). В конце 1930-х – начале 1940-х годов здесь возникло Рыбинское водохранилище (Можайское море), близко подошедшее к храму. Интерьер церкви был разделён межэтажными перекрытиями.

В 1970-е годы жители села стали разбирать здание на кирпич: так были разрушены колокольня, трапезная, приделы, а также каменная ограда; оставшийся центральный объём стал быстро ветшать от влаги и температурных перепадов.

Возрождение церкви началось в 2005 году, по инициативе вновь назначенного священника Ильи Шапиро. К 2016 году работы были полностью закончены.

Взятые эпиграфом изречения свв. Отцов Церкви содержат диалектическое противоречие: с одной стороны, канон необходим, с другой – он не должен превращать искусство в «рабскую сводку» (П.Флоренский). Мера этого взаимодействия свободы и порядка может быть разной, не подлежа строгой регламентации.

Нестандартная ситуация с восстановлением подмосковного храма в селе Горетово – хорошая иллюстрация сказанному.

Архитектура

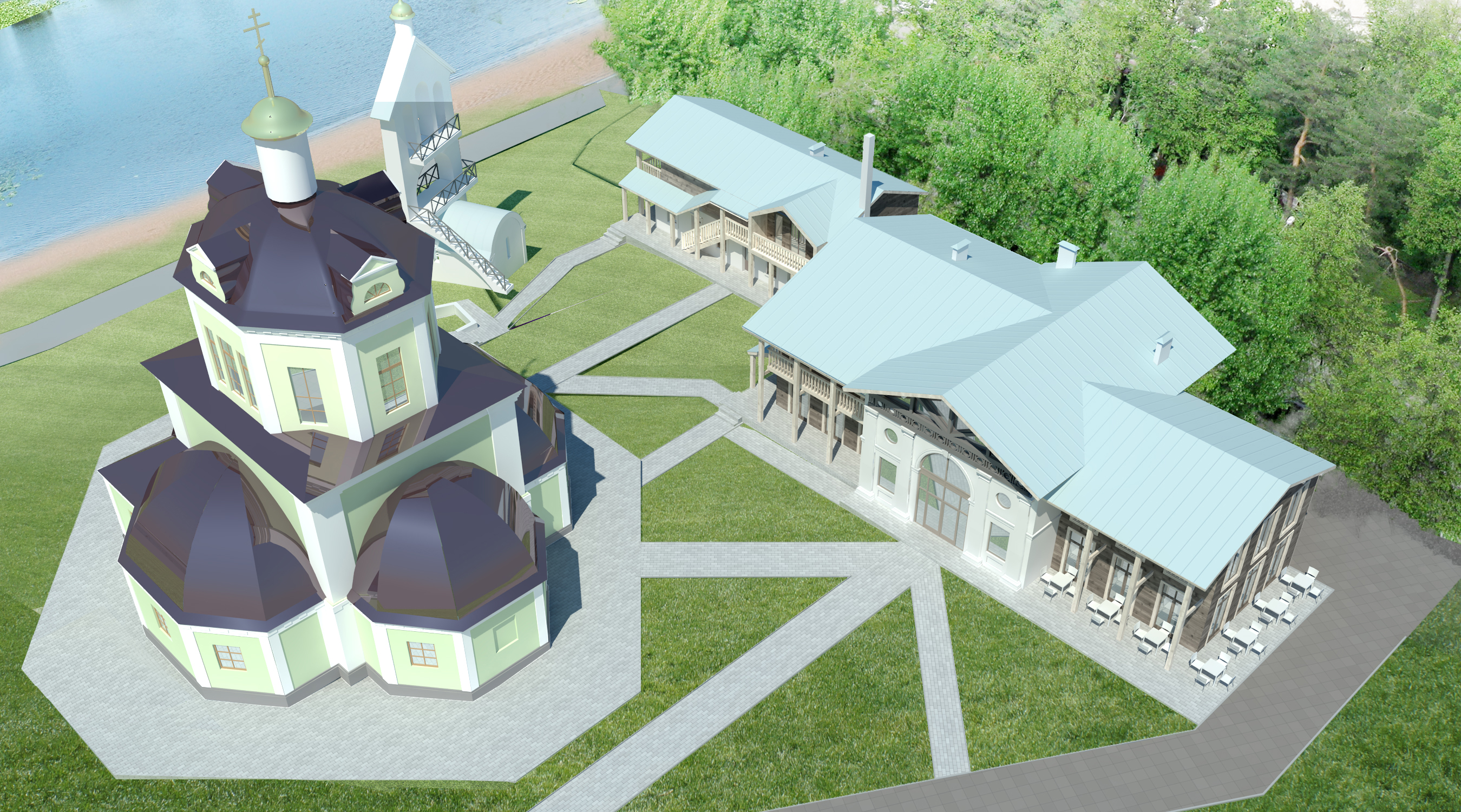

Горетовская церковь Живоначальной Троицы располагается на живописном берегу Можайского моря, в окружении старых деревьев и сельской застройки. Невдалеке виден уцелевший флигель старой усадьбы.

Ввиду сильных разрушений, отсутствия проектных чертежей и видовых архивных фотографий а также по причине близости водохранилища, восстановить церковь в прежних формах не представлялось возможным. Архитектор Дмитрий Борунов предложил смелое решение: сохранившееся ядро храма обнести новым наружным объёмом, с учётом изменившейся ситуации. В итоге возник тетраконх, в лепестках которого расположились алтари, боковые приделы и притвор.

Форма выбрана не случайно: четырёхлепестковые композиции – один из характерных сюжетов последней трети XVIII века. Визуально храм воспринимается симметричным, хотя на деле восточная стена наружного четверика сдвинута вглубь и совпадает с внутренней исторической. Таким образом, на восточном фасаде практически отсутствуют угловые выступы, что связано с особенностями планировки алтарной части. Компактный, уютный, камерный объём воспринимается как один из образцов исторической церковной архитектуры.

В результате возник новый ансамбль, наследующий характерную многослойнось исторических памятников. В его ареал органично включился и усадебный флигель. В перспективе планируется постройка приходского деревянного дома.

Живопись

Восстановленный храм имеет два алтаря: центральный – во имя Живоначальной Троицы и северный – во имя Новомучеников, среди которых и прославленный в лике святых священномученик Михаил Марков, покровитель храма. В южном лепестке устроена небольшая музейная экспозиция, посвящённая теме гонений на Церковь в ХХ веке.

Интерьер небольшой церкви сверху донизу покрыт фресками (если более точно – это фрески с последующими прописями по сухому). В отличие от, например, ярославских храмов XVII века, здесь выбран более крупный масштаб изображений, благодаря чему сюжетные линии читаются ясно, как по книге. «Библия для неграмотных», благовестие в красках – эти слова невольно вспоминаются в горетовской церкви.

Говоря о росписях, о. Илья Шапиро употребляет термин «иеротопия» (священное пространство). Термин был введён академиком А.М. Лидовым сравнительно недавно, хотя понятия «сакральная топография» или собственно «священное пространство» существовали и раньше.

Так или иначе, в горетовской церкви можно ясно ощутить, как в реальном трёхмерном пространстве возникает пространство сакральное, метафизическое, в котором Евангельские сюжеты зримо продолжаются в недавних событиях, а древний канон свободно адаптируется к новейшей истории.

Входя в храм через западный лепесток, оказываешься в притворе, который непосредственно соединён с боковыми приделами. Напротив, предваряя главное пространство храма, изображены Богородичные праздники: Рождество, Введение во храм, Благовещение, Сретение и Успение Божией Матери, которая «Сама́ отве́рзла еси́ нам су́щим на земли́ небе́сная».

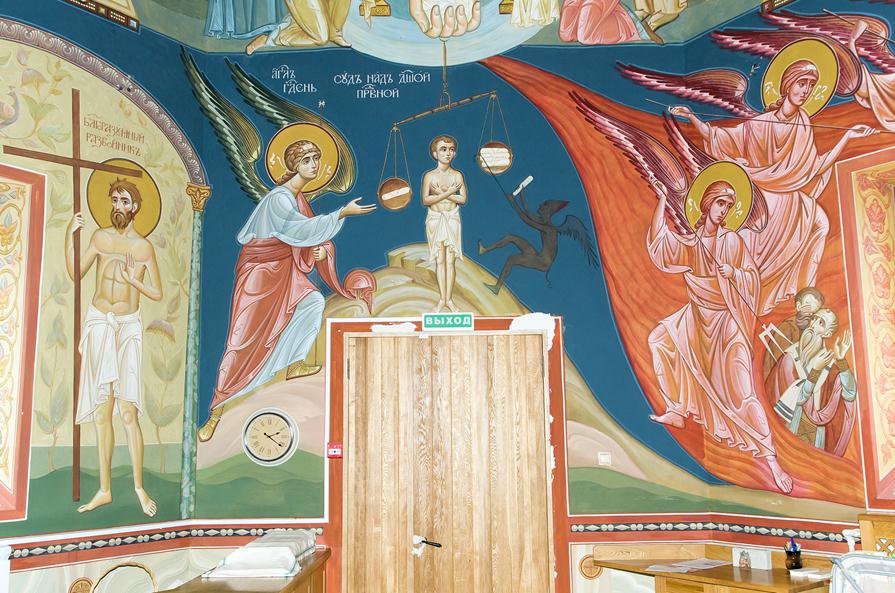

Сзади, на западной стене – Страшный суд, по бокам от него сцены рая и ада.

Особенности архитектуры подсказывали живописцам нестандартные решения: так, в сцене Успения, из-за входного отверстия, ведущего на хоры, композиция разделена на две части: подле одра Богородицы лишь три ближайших ученика, тогда как остальные стоят за дверью (реальной), не дерзая приблизиться. Ещё более необычное решение – изображение на западной стене притвора князя тьмы с душой Иуды на угловом переломе стены, который делит фигуры ровно пополам. В данном случае «вынужденная» новация символизирует двуличие персонажей.

Подобным параллелями и перекрестьями, рождающимися, как правило, экспромтом, по ходу работ, пронизано всё пространство храма. Тема новомучеников, по сути ещё не разработанная, требовала от авторов (Андрей Патраков с помощниками) новых композиционных решений и новой иконографии. Внутри сложившейся центрической схемы она развернула собственный вектор сакрального пространства – с севера на юг: от страстей Великой Пятницы (придел Новомучеников) к покою Великой Субботы (центральный алтарь во имя Живоначальной Троицы с главным наосом) и далее – к торжеству Воскресения, которому посвящены росписи в южном лепестке.

Северный придел – «великопятничный» – посвящён Новомученикам и весь пронизан символизмом Пасхи Распятия.

Алтарные фрески северного придела изображают Снятие с Креста и Положение во гроб. Здесь же Иоанн Креститель – первый евангельский мученик, а также Архангел Михаил – небесный покровитель священномученика Михаила Маркова.

На семисвечник повешен терновый венец, в котором переплелись терновник из из Мир Ликийских и колючая проволока из самой страшной, Сухановской, тюрьмы.

В простом деревянном иконостасе использован мотив тюремной решётки, сквозь которую из алтаря символически льётся свет Христов. Этот же мотив повторяется в скамьях. Одна их четырёх икон небольшой алтарной преграды – образ священномученика Михаила.

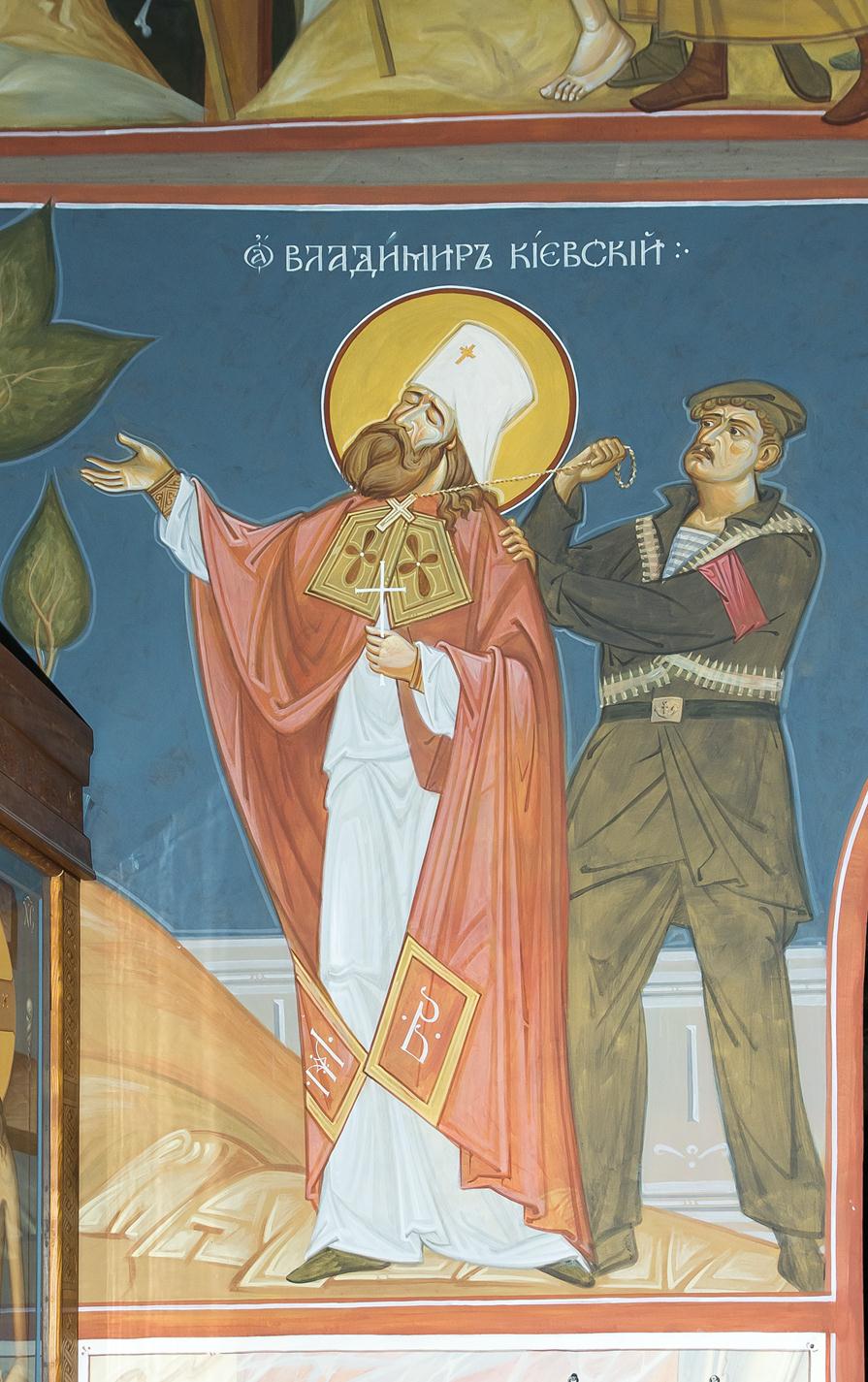

На южной стене изображён крестный путь Спасителя от суда Пилата до восшествия на крест. Ниже этот путь повторяют новомученики – от следствия и суда над митрополитом Петроградским Вениамином до шествия на казнь митрополита Киевского Владимира.

Росписи северной и западной стен посвящены смертным страданиям новомучеников.

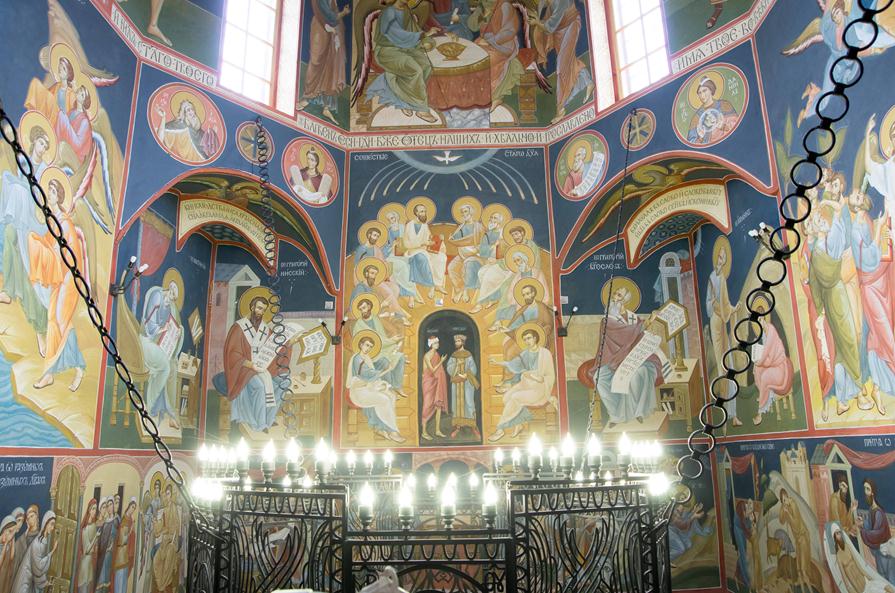

В центральном приделе ведущая тема – Пасха Погребения, Великой Субботы. Главным сюжетом росписей стало вхождение новомучеников в Царство Божие. Вторая акцентная тема – Святая Троица, которой посвящена главная композиция подкупольного пространства.

Мотив шествия праведников в Рай в виде колонны святых мужей на правой стене и святых жён на левой – парафраз мозаик равеннской церкви Сант Аполлинаре Нуово.

В отличие от более масштабной и вытянутой итальянской базилики, где фигуры помещены высоко и воспринимаются как два ритмичных декоративных фриза, «горетовские ряды» ближе к уровню прихожан, разделены арками, не столь регулярны и более портретны. Над ними проходят параллелями два ряда евангельских притч: справа «мужских» и слева – «женских». В целом пространство выражено центрическое, тяготеющее более к куполу, чем к алтарю. Если в интерьерах равеннской базилики ведущая роль за архитектурой – мозаики звучат как бы вторым голосом, подчёркивая её структурность, то в горетовской церкви живописи, покрывающей все стены, принадлежит главная роль.

Отсутствие парусов подсказало ещё одно нестандартное композиционное решение: евангелисты изображены не по одному, как обычно, а попарно с их святыми толкователями.

Тема росписей южного лепестка – Пасха Воскресения. Здесь справа изображены новомученики во славе, а напротив них – те образы Воскресения, которые нам известны из Евангелия.

В арках и переходах представлены сюжеты из житий священномученика Михаила Маркова и других современных и ветхозаветных праведников.

Выходя из храма, вновь видишь сцены Страшного суда, рая и ада – темы, которые, как говорит о. Илья, нужно уносить с собой, измеряя ими свою повседневную жизнь.

«Антисофрино»

Горетовская церковь представляет собой выраженный антипод «стилю Софрино», причём речь здесь идёт не только о крупнейшей и известнейшей «фабрике благолепия», но и о самом явлении массово тиражируемого церковного китча. В этом смысле термин «софрино» приобретает, скорее, нарицательный смысл – с одной стороны, поскольку описанный характерный «стиль» стал повсеместным явлением (к слову, началось это задолго до 1917 года), а с другой – потому, что в конкретной фабрике, носящей это имя, вполне могут трудиться и мастера высокого уровня. Итак, «софрино» как явление характеризуется несколькими ярко выраженными признаками.

Главный из них – общая ориентация на стилистику синодального периода, стилистику церковного академизма с его задачей соединить «греческое» с «итальянским» – т.е. приблизиться к религиозной живописи Запада, которая, как писал Павел Флоренский, начиная с Возрождения, была сплошь художественной неправдой. «Проповедуя на словах близость и верность изображаемой действительности, художники, не имея никакого касательства к той действительности, которую они притязали и дерзали изображать, не считали нужным внимать даже тем скудным указаниям иконописного предания, т. е. знания, каков духовный мир, – который сообщала им католическая Церковь». (С.224-225)

В соответствии с этой установкой, синодальную живопись характеризуют холодная мастеровитость, писанные с натурщиков святые, условный локальный колорит и строгая ордерная декорация. В худшем же случае – серьёзные огрехи в рисунке и живописи, лубочная раскраска и обильный декор массового производства. В обоих вариантах духовный мир изображается по законам чувственного реализма и театральной имитации. Между тем, как писал философ Павел Евдокимов, «когда изображение распятия воздействует на нервы своим подчёркнутым реализмом, то невыразимая тайна Креста теряет присущую ей скрытую силу и исчезает. Если искусство забывает священный язык символов и реального присутствия и пластически интерпретирует “религиозные сюжеты”, то в нём не ощущается более дыхания трансцендентного».

Горетовские росписи противопоставляют «софрину» возврат к древним церковным канонам – к эпохе Рублёва, Феофана Грека и дальше к Византии, с их веками выработанной системой условностей. Эти условности – не отвлечённый схематизм как «стиль», а метод обобщения, который позволяет в конкретном, земном выявить вневременное, вечное; в лице увидеть лик, первообраз. Таковы новомученики горетовских росписей – живые и узнаваемые, но преображённые в евангельского нового человека.

Убранство

Убранство церкви сочетает черты строгой архаики и современного минимализма. Изумительные по качеству деревянные элементы выполнены резчиками из Грузии. Помимо алтарных решёток, это большие деревянные распятия – копия знаменитого Годеновского креста в северном приделе и копия древнейшего домонгольского распятия в часовне.

Столь же высокохудожественные кованые предметы – паникадило в форме простого хороса, подсвечники, декоративные решётки, произведены московскими мастерами.

«В храме Новомучеников не должно быть роскоши», – считает о. Илья. В соответствии с такой задачей, интерьеры и убранство напрочь лишены позолоты. Благородная деревянная резьба, художественная ковка, каменная и штукатурная облицовка – такова сдержанная палитра интерьерного декора. Как и в прежние времена, Церковь собирает под своим кровом вытесненные машинами ремёсла и даёт им новую жизнь и развитие.

История воссоздания горетовской церкви убеждает в том, что готовых рецептов и «широких путей» в деле храмостроительства нет. Далеко не всегда достаток в средствах гарантирует успех, и наоборот. Не стоит забывать, что иеротопия – это не только архитектура и живопись; точнее, художества лишь оформляют её, придают зримые контуры, тогда как совершающаяся в ней таинственная жизнь течёт по собственным законам. Как говорит о. Илья, непостижимым образом находились силы и средства, люди и сюжеты, идеи и решения. В итоге получился один из немногих современных примеров, где «писмя и буква» ужились с творческим дерзновением и «свободой в Духе». Важно также, что интерьер храма, как и весь комплекс, вполне можно идентифицировать во времени; такого рода примеры необходимы в деле формирования путей современного церковного искусства.